在第十二屆中國國際光熱大會暨CSPPLAZA年會期間,國家發改委能源研究所研究員時璟麗發表主題演講,深入分析《新能源全面入市政策及對光熱發電的投資影響》。

圖:時璟麗

她指出,2025年1月出臺的《關于深化新能源上網電價市場化改革促進新能源高質量發展的通知》(發改價格〔2025〕136號文),不僅將深刻影響風電、光伏、光熱等新能源開發主體,更將重塑整個電力與能源行業的發展格局。

136號文兩大核心:新能源全面入市,價格由市場說了算

時璟麗強調,136號文的核心內容可概括為兩點:一是新能源項目上網電量原則上全部進入電力市場;二是建立“市場交易形成價格+可持續發展價格結算機制”的新型價格體系。

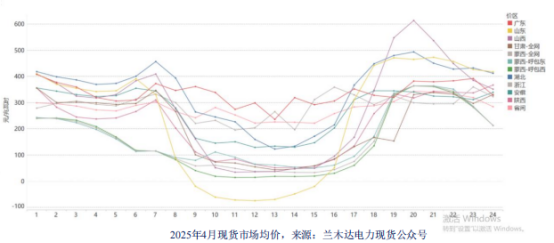

“這一政策與4月出臺的394號文(關于全面加快電力現貨市場建設)相輔相成,共同推動新能源真正融入電力市場。”時璟麗分析,根據規劃,2025年底前,全國除西藏及部分特殊區域外,電力現貨市場將基本實現全覆蓋,不僅電源端要參與,用戶側也需實現市場申報、出清與結算,“這意味著新能源發電將從‘保障性收購’全面轉向‘市場競爭’”。

從現貨市場推進節奏看,目前省間現貨市場已在2024年10月正式運行,湖北將于2025年6月底轉入正式運行,浙江、安徽、陜西等多地也明確了年內目標。“現貨市場的成熟,為新能源‘以價定產’‘以時定產’提供了基礎,也讓光熱發電的調峰優勢有了更明確的市場價值。”

地方實施方案將有差異,年內需全部出臺

136號文作為框架性政策,明確了“價格市場形成、責任公平承擔、區分存量增量、政策統籌協調”的總體思路,而具體落地則需地方制定實施方案,且最遲不晚于2025年底。

“各地新能源發展水平、電力市場成熟度不同,方案會有地方特色。”時璟麗介紹,目前【截至演講時】山東已在5月發布征求意見稿,廣東就可持續發展價格結算機制的細節向行業征求意見,另有多個省份形成了草案。

以山東為例,其征求意見稿明確,2025年5月31日前投產的存量新能源項目,機制電價為0.3949元/千瓦時(含稅),執行期限按全生命周期剩余利用小時數確定;廣東則提出存量項目保障性收購電量不低于90%,與此前政策平滑銜接。【注:《山東省新能源上網電價市場化改革實施方案》已于8月7日印發,通知指出,2025年6月1日前投產的存量新能源項目全電量參與市場交易后,機制電價水平按國家政策上限執行,統一明確為每千瓦時0.3949元(含稅);2025年6月1日起投產的增量新能源項目,由省發展改革委會同有關單位明確機制電量規模、執行期限,通過價格競爭方式確定機制電價水平。】

“地方方案的差異,可能體現在機制電量比例、競價規則等方面,但核心是保障新能源平穩過渡到市場化交易。”

可持續發展價格機制:給新能源“穩定器”,也留“競爭空間”

136號文的一大創新,是提出“可持續發展價格結算機制”,作為新能源參與市場的“場外保障”。時璟麗解釋,這一機制采用“多退少補”的差價結算:若市場交易均價低于機制電價,差額部分補給發電企業;若高于,則企業退回差額,“既保障基本收益,又鼓勵企業提升市場競爭力”。

具體來看,存量與增量項目實行“新老劃斷”:

存量項目:2025年6月1日前投產的項目,機制電價按現行政策執行(如山東0.3949元/千瓦時),執行期限延續原有政策,確保與此前的保障性收購平滑銜接。其中,存量光熱發電不參與市場,仍按原政策執行。

增量項目:2025年6月1日后投產的項目(含增量光熱),機制電價通過競爭形成,執行期限按同類項目回收初始投資的平均期限確定(如廣東明確海上風電14年,其他項目12年)。

“值得注意的是,政策允許對成本差異大的技術分類組織競爭,光熱發電、深遠海風電等成本較高的項目可單獨競價,機制電價可能高于當地燃煤基準價。”時璟麗強調,這為光熱發電留足了政策空間。

光熱發電收益模式:電能量+綠色屬性+輔助服務三重潛力

在全面入市背景下,光熱發電的收益模式將更加多元。時璟麗分析,增量光熱項目可通過三種路徑實現收益:

1.電能量收益:部分電量納入可持續發展價格機制(享受穩定收益),剩余電量參與現貨或中長期市場(捕捉高電價時段收益);或全部電量直接參與市場,靈活選擇現貨與中長期交易比例。

2.綠色屬性收益:可選擇綠證交易或CCER(碳減排權)交易,但二者不可兼得,且機制電量部分不重復獲得綠證收益。

3.輔助服務收益:憑借調峰、容量支撐等能力,獲取輔助服務市場收益。“隨著現貨市場限價放寬,尖峰時段電價可能更高,光熱的調峰價值將進一步凸顯。”

她建議,“十五五”期間光熱發電應向“調節性”方向發展,在沙戈荒風光基地中形成“風電+光伏+光熱”的互補模式。“若按1:1:1比例配置,光熱度電收益若能控制在0.6元/千瓦時左右,整體電站上網電價可低于0.3元/千瓦時左右,具備參與市場的競爭力。”

政策紅利:降低非技術成本,凸顯光熱獨特價值

時璟麗認為,136號文的全面落地,將為光熱發電帶來多重利好:一是通過市場化機制擠出不合理開發成本(如各類附加費),降低非技術成本;二是現貨市場的完善讓光熱的調峰、儲能價值得以量化;三是容量電價機制的探索,有望為光熱的容量價值提供補償。

“光熱發電兼具新能源與調節資源的雙重屬性,在新能源全面入市的浪潮中,其‘穩定器’作用將更加突出。”時璟麗總結,隨著地方實施方案的細化、現貨市場的成熟,光熱發電有望在市場化競爭中找到獨特定位,為新型電力系統構建提供重要支撐。

- 高端對話 | 破局與攻堅——西藏光熱項目落地及推廣的實施路徑與協同機制

- 中電建吉林院總承包!通榆100MW光熱項目汽輪機基座順利澆筑

- 填補空白!新疆百萬千瓦光伏光熱一體化實證基地投運

- 西藏開投安多縣土碩100MW光熱加800MW光伏一體化項目光熱部分EPC總承包高、低溫熔鹽泵設備采購

- 中電建若羌光熱EPC項目部吸熱器吊裝工作順利開始

- 首航高科中標西藏開投安多縣土碩100MW光熱項目光熱部分EPC總承包直接空冷系統設備

- 魯能阜康多能互補項目光熱工程吸熱塔成功封頂

- 重能新疆天山北麓新能源基地100MW光熱發電工程熔鹽儲罐設備采購

- 重能新疆天山北麓新能源基地100MW光熱發電工程冷、熱鹽泵、疏鹽泵等設備采購

- 趙國峰:大容量高低溫熔鹽儲罐加工制造關鍵控制點分享

- 和利時孫源佐:光熱儲能智能化系統解決方案