摘要:太陽能跨季節儲熱技術是實現建筑節能效益的關鍵手段,可解決太陽能在時間和空間上供需不平衡的問題。綜述了太陽能跨季節儲熱技術的研究現狀與應用進展,重點探討了太陽能集熱器及3種主要儲熱技術的優勢、瓶頸與未來研究方向。

研究結果表明:太陽能集熱器在降低熱損失、優化結構和布置方面仍面臨挑戰;儲熱技術則需解決占地面積、材料穩定性、可控性、成本和結構復雜性等方面的問題。

引言:本文基于太陽能跨季節儲熱研究現狀及國內外示范性項目,梳理該技術的研究現狀、進展及瓶頸,并對該技術的未來發展方向進行展望,旨在為太陽能跨季節儲熱技術的進一步應用提供理論支撐。

1.太陽能跨季節儲熱技術

太陽能跨季節儲熱系統一般由太陽能集熱器、儲熱設備、控制系統、輔助熱源,以及用戶端組成,其結構示意圖如圖1所示。

1.1工作原理

太陽能跨季節儲熱系統的工作原理為:太陽能集熱器在夏季收集太陽輻射并轉化成熱能,然后通過儲熱介質將熱能輸送到儲熱設備中,并實現持續循環,儲熱過程可達3~4個月。冬季,當儲熱量不足以滿足用戶供暖需求時,控制系統將啟動輔助熱源進行熱量補充。

根據技術類型不同,太陽能跨季節儲熱技術可分為:顯熱儲熱技術、潛熱儲熱技術、熱化學儲熱技術。顯熱儲熱技術的工作原理簡單,較為成熟,是目前應用最為廣泛的太陽能跨季節儲熱技術。相比之下,潛熱儲熱技術和熱化學儲熱技術仍處于發展階段,尚未成熟。

1.2太陽能集熱器

太陽能集熱器作為集熱系統的核心部件,其集熱效率直接影響太陽能跨季節儲熱系統的儲熱效率。根據聚光形式,可將太陽能集熱器分為非聚光型(包括:平板太陽能集熱器和真空管太陽能集熱器)和聚光型(包括:塔式太陽能集熱器)。

當太陽光直射在非聚光型集熱器上時,集熱器吸收太陽輻射能并轉化為熱能,然后利用工質部分存儲熱能;聚光型集熱器通過定日鏡場追蹤太陽方位并將太陽光反射至高塔集熱處。3種太陽能集熱器的對比如表1所示。

2.顯熱儲熱技術

目前,國內外太陽能跨季節儲熱技術的應用形式以顯熱儲熱技術為主,例如:作為全球首個大規模高溫坑儲熱項目的瑞士Lyckebo項目、丹麥Marsta項目涵蓋世界上最大的太陽能供熱廠之一、位于中國西藏地區仲巴縣的大型太陽能儲熱供暖工程等。常見的顯熱儲熱方式包括:水儲熱、礫石-水儲熱、地埋管儲熱和地下含水層儲熱,其結構示意圖如圖2所示,優缺點對比如表2所示,本文針對水儲熱和地埋管儲熱這兩種儲熱方式進行分析。

由表2可知:在選擇顯熱儲熱方式時,除了要考慮造價外,還要考慮當地的地質和水文條件。建議選用合適的儲熱方式或多種儲熱方式耦合的儲熱系統,以實現最佳的儲熱效果和經濟效益。

2.1水儲熱

水儲熱具有運行費用低、安全穩定、熱效率高等優點,但也存在儲熱體積大、占地空間大等缺點。因此,在減少占地面積的前提下,提高儲熱量、減少熱損失是水儲熱的主要發展方向。

水的儲熱密度高達60~80 kWh/m3,是良好的儲熱介質,水儲熱方式下,儲水裝置一般設置在地下,其示意圖如圖3所示。

夏季時,儲熱水箱底部的低溫水經太陽能集熱器加熱后存儲在儲熱水箱中;冬季時,若儲熱水箱的熱量不足以滿足需求,控制系統將啟動輔助熱源供熱,一般為電加熱或燃氣加熱。

2.1.1儲熱能力研究

在水儲熱方式下,當水受熱密度變小時,由于受熱浮力作用,儲熱水箱頂部的水體溫度高于底部,因此會在水體中間部位形成溫躍層。

國外的研究集中于采用大型儲熱水箱的區域供熱系統,Pilotelli等設計了新型的儲熱水箱內部流場分布結構,在這種結構中,水通過外圍的環形支管小孔向內/外流動,減弱了垂直流動,從而減少了冷熱水之間的混合。經過實驗和計算流體動力學(CFD)模擬分析發現:儲熱水箱內形成的溫躍層幾乎不隨時間變化,分層效率顯著提高。國內的研究集中于儲熱水箱的進口結構和內部結構。黃華杰等設計了1種新型均流器,并利用ANSYS軟件建立數學模型,研究結果表明:該均流器對儲熱水箱進水水流具有抑流作用,能夠降低進口流速,減弱冷熱水混合,提高分層效率。方桂花等針對基于蓄熱球的相變儲熱水箱,設計了均孔板和蓄熱球隔層,研究結果表明:在放熱工況下,儲熱水箱具有良好的分層效果,儲熱水箱的儲熱能力得到顯著提高。

由此可見,從提高分層效率的角度出發,改變水儲熱方式下儲熱裝置中的流場分布、改用新型均流器和增加儲熱隔層均能提升儲熱能力。

2.1.2熱損失研究

針對水儲熱方式下的熱損失研究主要集中在儲熱水箱中溫躍層分層結構和保溫材料。溫躍層能防止冷熱水混合,因此,保持溫躍層分層域溫度梯度上下分層間的距離較小,可減少冷熱水混合,從而減少水體的熱損失。

Li等通過實驗和仿真兩種方法,分析了不同控制策略對非供暖季水儲熱系統性能的影響,研究結果表明:在儲熱季末尾,儲熱水池進出水口位置和形狀等因素會影響溫度分層,進而降低儲熱效率。Kur?un研究了圓柱形和矩形儲熱水箱的溫度梯度分層情況,發現儲熱水箱內部幾何結構為倒置圓臺和倒置金字塔形會增加水箱內的溫度梯度分層。王燁等對有隔板的儲熱水箱中隔板開孔大小和位置進行了對比分析,分析結果表明:相同工況下,當僅在隔板上開1個孔時,位于隔板中心的分層效果最佳;而當開多個孔時,開孔位置不再是影響分層的主要因素,但對儲熱量仍有較大影響。為進一步探究影響熱損失的因素,Bai等以中國某容積為3000m3的地下儲水池為研究對象,研究結果表明:儲水池的側壁、頂部、底部損失熱量占比分別為57%、30%、13%。儲熱水體溫度分層是影響熱損失的內部因素,而水體保溫材料則是影響熱損失的外部因素。因此,使用新型保溫材料和施工方案來減少熱損失,對推動水儲熱技術和太陽能跨季節儲熱技術的市場化具有重要作用。國內外的水儲熱工程案例如表3所示。

2.2地埋管儲熱

地埋管儲熱方式是將換熱管水平或垂直埋于土壤中進行儲熱,垂直換熱管一般采用單U型或雙U型換熱器,換熱管間距在2.5~5.0m之間,如圖4所示。在夏季時,利用水、石墨烯、石蠟、納米顆粒等介質將太陽能集熱器收集的熱量輸送至地下,進行存儲;在冬季時,從地下取出熱量,以地熱方式供暖。

2.2.1儲熱性能研究

目前,地埋管儲熱方式的重要研究課題是減少占地面積的同時提高儲熱能力,而國內外學者通常是以數值模擬的方法來進行分析,研究方向集中于單位面積內地埋管的儲熱性能。

Rad等基于已有工程,運用TRNSYS軟件設計了1種與直接激光太陽能充電技術(DLSC)類似地埋管的供熱系統,并與DLSC進行比較發現:該供熱系統的鉆孔面積比DLSC系統的減少了38%,太陽能集熱器的集熱面積減少了25%,初投資降低了19%。

國內對于地埋管儲熱方式下的供熱研究多與熱泵相結合。鄒行等利用數值模擬,分析了地埋管、土壤熱平衡和熱泵機組之間的影響規律,研究結果表明:制熱工況下,當土壤水飽和度從12%提升至100%時,地埋管換熱量增加了24%,單位面積換熱量提高了39%。劉艷峰等利用TRNSYS仿真程序建立子分區串并聯式太陽能輔助地源熱泵系統(SAGSHP)的物理模型,并對其進行了性能分析,研究結果表明:當串聯區與并聯區面積比為1:4、儲熱量為3:2時,SAGSHP達到最佳供熱性能,與傳統串聯系統相比,性能提高了18.1%。

2.2.2儲熱效率研究

在技術方面,現階段的研究集中在采用新型的組合形式來提高地埋管的儲熱效率。

Catolico等基于DLSC地埋管群建立了3D數值模型,并與根據DLSC實驗數據建立的模型進行比較,結果表明:地埋管儲熱系統熱提取率隨著土壤導熱系數的降低而增大。郭占全等對粘土、沙土、褐土和花崗巖4種土壤的儲熱效果進行了對比(如圖5所示),發現褐土的儲熱能力最強。李偉等對粘土、沙土、砂巖的儲熱能力進行對比,發現粘土的比熱容最高,是長期儲熱的最佳介質。

為了進一步研究影響地埋管儲熱效率的因素,Zhang等對用于溫室供暖的地埋管儲熱系統進行了研究,研究結果表明:在合理的地質條件范圍內,拋開經濟因素,地埋管埋藏深度越深,儲熱效率越高。胡嬋月對垂直地埋管間距為3、4、5、6 m情況下的土壤儲熱量進行了對比,結果表明:隨著地埋管間距的增加,土壤儲熱量逐漸增加,但儲熱量增長率逐漸降低,同時也導致占地面積增加。因此,為提高儲熱效率,在選擇埋管深度與間距時,應考慮經濟性、占地面積等因素。

國內外通過對土壤物性參數、埋管深度與間距等方面的研究,證明影響儲熱系統儲熱效率的因素是多方面的,僅通過改變單一因素來降低熱損失的做法性價比過低。市場化背景下,應在考慮經濟性前提下,綜合改變以上影響因素來降低熱損失,從而提高儲熱效率。

國內外地埋管儲熱工程案例如表4所示。

3.潛熱儲熱技術

潛熱儲熱技術是利用相變材料發生相變時吸收或釋放熱量來實現儲熱。在夏季,儲熱系統吸收太陽能并轉化為熱能,輸送到儲熱設備中,由相變材料發生相變進行熱能儲存;當需要供熱時,釋放存儲的熱量提供熱能,如圖6所示。

潛熱儲熱技術具有熱密度大、溫度波動小、穩定性好等優點,其儲熱設備體積小、結構緊湊,其系統設計可分為主動式和被動式兩類,主動式潛熱儲熱系統依賴外部動力驅動傳熱流體與多種相變材料(PCM)交換熱量,被動式潛熱儲熱系統依賴導熱、自然對流或輻射交換熱量。相變材料常見的相態主要有固-液、固-固和液-氣。固-液通過熔化、凝固進行儲、放熱;固-固通過晶體結構轉變(有序-無序)進行儲、放熱;液-氣通過氣液轉換時吸收、釋放熱量進行儲、放熱。潛熱儲熱技術被廣泛運用于建筑節能中,常與建筑材料混合或獨立使用。

對于大規模潛熱儲熱,采用主動式潛熱儲熱系統更為合適,被動式儲熱系統不適用,因此,在太陽能跨季節儲熱項目中應用并不常見。國內外潛熱儲熱工程案例如表5所示。

在國外研究中,文獻采用石蠟為相變材料,潛熱儲熱系統總儲熱效率可達40.4%;文獻在土耳其的Trabzon地區建立了以材料重量為1090 kg的CaCl??6H?O作為相變材料的太陽能熱泵系統,該系統可為占地面積75m2的實驗室供暖;法國PEGASE研究計劃采用CaCl??6H?O為相變材料,可提供冬季所需熱量的75%。

國內也有相關研究,文獻采用低溫Na?S2O??5H?O和高溫NaCH?COO?3H?O作為相變材料,研究結果表明:5個相變材料為1個模塊時,房間溫度波動相對較小。在供暖階段相同工況下高溫、高低溫、低溫模塊所需模塊數分別為87、35(低溫)+50(高溫)、82塊。文獻[40]采用材料容積為63.3m3的Na?SO??10H?O作為儲熱材料,并與土壤儲熱和水儲熱進行對比,結果表明:相同工況下,相變儲熱技術的費用為土壤儲熱技術的4.2倍,水儲熱為土壤儲熱技術的7.2倍,雖然土壤儲熱經濟性強,但綜合考慮下,相變材料儲熱技術是最具潛力的儲熱方式。然而,相變儲熱技術也存在可控性低、能源應用率低、系統控制復雜、材料不穩定等缺點,這使其只適用于短期儲熱。

4.熱化學儲熱技術

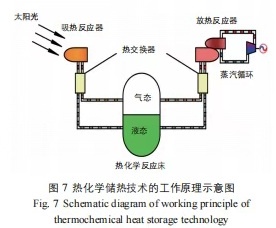

熱化學儲熱技術是利用化學材料的熱效應進行熱量存儲,吸熱反應器從太陽光中吸收熱量,經熱交換器輸送到熱化學反應床,存儲熱能;當需要熱量時,通過觸發化學反應釋能,由放熱反應器提供給蒸汽循環系統,實現熱能利用,其工作原理示意圖如圖7所示。

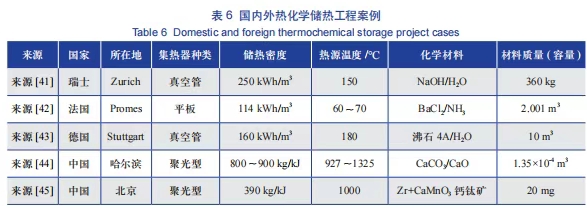

通常,熱化學儲熱技術的儲熱形式主要有化學鍵、化學吸附、氧化還原反應、可逆化學反應等。熱化學儲熱技術的儲能密度是顯熱儲熱技術的8~10倍,且與顯熱儲熱技術相比,還具有儲熱、釋熱速度快、溫度波動小、設備壽命長等特點。由于熱化學儲熱技術在接近環境溫度時可實現無熱損,且化學吸附和反應溫區與太陽能熱利用溫區相吻合,使其具有很大的跨季節儲熱潛能。國內外熱化學儲熱工程案例如表6所示。Weber等在瑞士建立了以NaOH/H?O為儲熱材料的熱化學儲熱系統研究實驗,結果表

通常,熱化學儲熱技術的儲熱形式主要有化學鍵、化學吸附、氧化還原反應、可逆化學反應等。熱化學儲熱技術的儲能密度是顯熱儲熱技術的8~10倍,且與顯熱儲熱技術相比,還具有儲熱、釋熱速度快、溫度波動小、設備壽命長等特點。由于熱化學儲熱技術在接近環境溫度時可實現無熱損,且化學吸附和反應溫區與太陽能熱利用溫區相吻合,使其具有很大的跨季節儲熱潛能。

國內外熱化學儲熱工程案例如表6所示。

Weber等在瑞士建立了以NaOH/H?O為儲熱材料的熱化學儲熱系統研究實驗,結果表明:與水儲熱系統相比,該系統的熱容積比等容積水低溫加熱時增加6倍,生活熱水供應量增加了3倍。Stitou等以BaCl?/NH?為儲熱材料,采用20m2的平板太陽能集熱器為熱化學儲熱系統供能,結果表明:該系統可使太陽能的能效比(COP)提升15%~23%。Kerskes等[43]以沸石4A/H?O為實驗材料,結果表明:在組合式儲熱系統中,采用吸附式熱化學儲熱系統可使儲熱體積或太陽能集熱器面積顯著減少。與國外相比,中國熱化學儲熱的研究起步較晚。尋祎夢基于太陽能驅動熱化學反應原理,以CaCO?/CaO為相變材料進行仿真模擬,結果表明:溫度在1200~1600 K時,溫度越高相變材料的反應速率越快,最高可達30%。靳菲等對Zr摻CaMnO?鈣鈦礦固溶液的比例進行研究,結果表明:有效的摻雜Zr可提高熱化學材料ABO?中B-O化學鍵的穩定性,有效提升化學穩定性和儲熱密度。

雖然,國內外專家學者已在研究中驗證了熱化學儲熱技術在跨季節儲熱的可行性,但由于其存在成本高、結構復雜和材料不穩定等因素,目前鮮有項目使用。因此,未來研究重點方向包括:降低成本、簡化結構、篩選穩定材料等。

5.展望

未來太陽能跨季節儲熱技術的研究應集中于降低熱損、優化系統結構、提高儲熱性能和降低成本方面。

在儲熱商業化方面,借助成熟的施工技術和材料降低成本是推動太陽能跨季節儲熱技術向商業規模化發展的關鍵。校、企、科研院所的合作對于技術和產業鏈的發展至關重要,應以末端應用為主促進產、學、科研長足發展。政府應主動推動示范性項目建設,對示范項目給予一定優惠政策,鼓勵配套產業鏈,促進成本降低,鼓勵關鍵設備研發。

6.結論

本文綜述了太陽能跨季節儲熱技術的研究現狀與應用進展,重點分析了太陽能集熱器和3種儲熱技術的現狀、優勢、瓶頸及未來研究方向。研究結果表明:太陽能集熱器的瓶頸在于降低熱損失、優化組合結構和定日鏡場布置。儲熱技術則面臨占地面積大、材料穩定性、可控性、成本和結構復雜性等方面的問題。

作者:張超1*、王明明1、王龍基1、劉寅1、周東東1、董歲具2

(1.中原工學院能源與環境學院,鄭州450007;2.鄭州熱力集團有限公司,鄭州450052)